扎根边疆,铸就“新工科”卓越人才新高地-云南师范大学物理与电子信息学院

时间:2025-08-22 来源:云南师范大学物理与电子信息学院

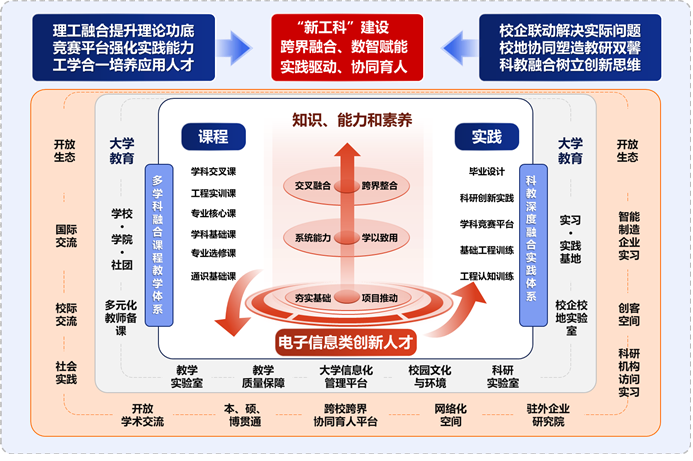

在新时代高等教育改革浪潮中,云南师范大学物理与电子信息学院以“新工科”建设为引领,构建了一套独具特色的电子信息类卓越人才培养体系。依托“2221”平台——理工2个本科专业群、物理学和光学工程2个一级学科、国家级物理实验教学示范中心和省级电子信息技术实验教学示范中心2个示范中心,以及物理学国家级一流专业,学院以电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、通信工程三个工科专业为基础,融合物理学理科优势,打造了“融合·贯通·协同”的育人新模式。这一成果不仅解决了传统工科教育中理论薄弱、产教脱节等痛点,更培养出一批具备创新能力和实践精神的卓越工程师,相关成果已获校级教学成果特等奖推荐。

一、理工融合:夯实理论根基,破解“工科底蕴不足”难题

针对工科学生理论底蕴不足、理科向工科延伸不够的问题,学院创新性地重构课程体系,打破学科壁垒。在电子信息类专业中融入“固体物理与量子力学”“光电子技术基础”等8门物理学核心课程,形成“理科理论为根、工科实践为翼”的培养框架。课程设计采用模块化结构,分为“基础理论”“专业核心”“实践创新”三大板块,强化数学工具在工程问题中的应用。同时,学生可跨专业选修课程,实现理科与工科深度融合。问题驱动教学和项目制学习(PBL)模式被广泛应用,例如通过综合性实验将物理理论与工程设计结合,显著提升了学生解决复杂工程问题的能力。

二、贯通培养:本硕博全链条,打造卓越工程师“续航力”

为破解科研反哺教学不足、工程师职业发展受限的瓶颈,学院推行“本硕博全链条”培养机制。本科生阶段强化数理基础和工程通识教育;硕士阶段以项目制学习为核心,设置前沿技术课程;博士阶段聚焦行业“卡脖子”问题。通过“4+2”本硕一体和光学工程本硕博直通模式,学生可缩短培养周期。课程体系嵌入“工程实践”课,贯穿八学期全过程,并实施“企业导师+校内导师”双导师制。例如,与昆明物理研究所共建“光电技术联合实验室”,学生直接参与红外探测器研发项目。这一机制已培养45名硕士卓越工程师和5名博士生,助推优秀学生到清华大学、复旦大学及中科院空间中心等顶尖学府攻读硕士115人,攻读博士22人,本科生主持省级及以上大学生创新创业训练计划项目95项。

三、协同育人:校企地联动,扎根边疆服务新质生产力

学院立足云南边疆需求,构建“校-地-企-研”四维协同机制。工科领域,打造高校(U)-科研院所(RI)-企业(E)“U-RI-E”协同模式,与云南锗业、以晴智能科技、中兴通讯等28家企业共建“产学研协同育人基地”,并引入“现代产业学院”概念。企业导师深度参与教学,例如高级工程师李宝学长期指导学生实习,郭杰教授兼任企业“技术副总”。理科领域,创新高校(U)-教研院(I)-中学(S)“U-I-S”协同机制,助力卓越教师培养。同时,与地方政府合作设立“大学生创新创业基地”,参与云南省太阳物理重点实验室等项目,如“海鸥迁徙AI智慧观测系统”,该项目因创新性获中央电视台专题报道。

2023年,物理与电子信息学院电子信息类本科生在昆明市滇池高原湖泊研究院实习期间所做项目受到中央电视台报道

四、实践赋能:竞赛平台驱动,成果斐然辐射全省

学院精心构建“院、校、省、全国”四层级竞赛平台,将学科竞赛融入育人全流程。设立“电子创新实验室”“梦创电子协会”等实践基地,并开设“创新思维与工程实践”等课程。学生参与“挑战杯”“互联网+”、电子设计大赛等重量级赛事,累计获省部级以上奖励900余项,包括全国大学生电子设计竞赛、蓝桥杯、华为ICT大赛等。学生创新能力突出:在Nature Communications等期刊发表论文430余篇,主持省级以上创新创业项目95项,获得专利120余项。

五、未来展望:引领高师工科新范式,助力区域发展

学院院长邰永航表示:“我们传承西南联大工程教育传统,扎根边疆培育‘厚基础、强能力、有特色、用得上、能发展’的复合型人才。相关模式通过与省内兄弟院校沟通交流,希望能带动引领省内师范院校新工科专业建设。未来,学院将进一步深化产教融合,拓展国际合作,为云南新质生产力发展和国家战略需求输送更多卓越工程师。”

(新闻来源:云南师范大学物理与电子信息学院)